Береза

На всей территории Иркутской области произрастают две древовидные березы: повислая (Betula pendula) и белая, или пушистая (B. alba). Но типичных их форм здесь нет, а распространены весьма разнообразные гибриды этих берез. Их морфологические свойства зависят не только от сложного гибридного происхождения, но и от особенностей условий произрастания. В дренированных условиях на почвах легкого механического состава у них преобладают признаки березы повислой. В составе хвойных лесов, на медленно протаивающих почвах тяжелого механического состава и в условиях избыточного увлажнения преобладают признаки белой (пушистой) березы. Эти признаки не всегда и не во всем проявляются в потомстве.

На всей территории Иркутской области произрастают две древовидные березы: повислая (Betula pendula) и белая, или пушистая (B. alba). Но типичных их форм здесь нет, а распространены весьма разнообразные гибриды этих берез. Их морфологические свойства зависят не только от сложного гибридного происхождения, но и от особенностей условий произрастания. В дренированных условиях на почвах легкого механического состава у них преобладают признаки березы повислой. В составе хвойных лесов, на медленно протаивающих почвах тяжелого механического состава и в условиях избыточного увлажнения преобладают признаки белой (пушистой) березы. Эти признаки не всегда и не во всем проявляются в потомстве.

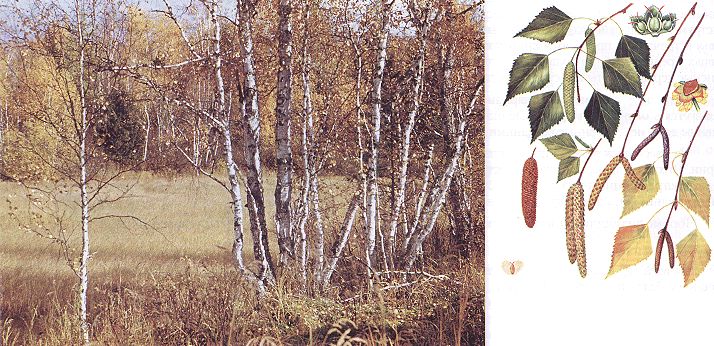

Для особей, приближающихся к повислой березе, характерна трещиноватость коры у комля, лист с клиновидным основанием, вытянутой вершиной и четкой двузубчатостью. Для экземпляров, приближающихся к березе пушистой, - отсутствие или слабая выраженность трещиноватости коры у комля, сердцевидное или прямое основание листа, мало выраженная его вершина и нечеткая двузубчатость.

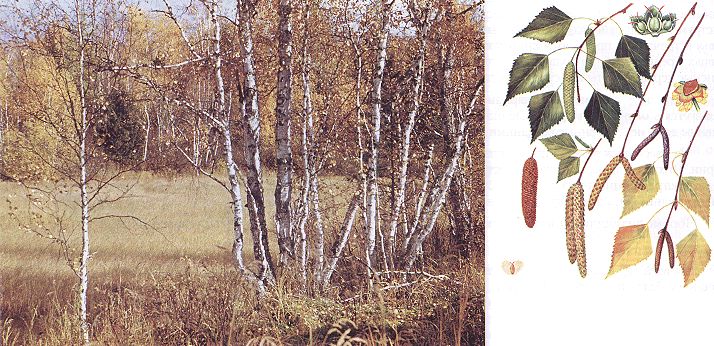

В суровых условиях Сибири древовидные березы не достигают крупных размеров и большого возраста. Их высота редко больше 25м при диаметре до 44 см. Березы обычно не достигают предельного возраста, так как погибают, попадая под полог хвойных пород или в результате поражения гнилями. Здесь трудно найти березы старше 150 лет, большинство их вдвое младше.

Березы распространены почти повсеместно. Нет их только в верхней части лесного пояса гор, на открытых моховых болотах (по их краю они растут) и в сомкнутых темнохвойных лесах. Наиболее обычны березы на различных стадиях восстановления темнохвойной тайги в лесах смешанного породного состава, широко распространенных в области. В качестве единственной или преобладающей лесообразующей породы береза встречается в травяных долинных лесах, где из-за густого травяного покрова невозможно восстановление хвойных пород. Но наиболее обычна она в качестве пионерной породы на вырубках и гарях, где затем сменяется на хвойные породы, появившиеся под ее пологом.

Пионерная роль берез обусловлена сравнительно малой их требовательностью к условиям произрастания, обильным и ежегодным плодоношением, летучестью плодов - двукрылых орешков и высокой всхожестью семян.

Береза - дерево однодомное с разнополыми цветами, цветет перед распусканием листьев. Плодоносить начинает на открытых местах с 10-12 лет, в древостоях - с 15-20 лет. Плодоносит ежегодно и очень обильно. Первоначальная всхожесть семян высокая - до 90%, быстро снижается при хранении (до 70 и даже 30% к весне). Сережки раскрываются частью сразу после созревания семян, частью постепенно зимой. Поэтому часть семян попадает на почву осенью, другая часть распространяется по снегу и попадает на почву весной. Для прорастания семян нужна оголенная поверхность минерального слоя почвы. Густой моховой и травяной покров и лесная подстилка препятствуют появлению всходов.

Береза - порода светолюбивая и быстрорастущая. Скорость ее роста зависит от освещенности и падает с возрастом. На открытых местах в молодости растет быстро, под пологом сосняков - медленно. Попадая под полог темнохвойных пород, почти прекращает рост и довольно быстро усыхает. Это обычно происходит при восстановлении хвойных пород через временную смену на березу.

Корневая система березы мочковатая, состоящая из нетолстых и недлинных корней. Это не позволяет березе расти на сухих песчаных почвах.

Береза размножается семенным путем, а восстанавливается пневой порослью, которая появляется после гибели только сравнительно молодых деревьев. Под пологом леса береза восстанавливается почти исключительно порослью, так как семенное возобновление ее затруднено моховым покровом и лесной подстилкой. Обычные в светлохвойных лесах области весенние беглые низовые пожары уничтожают молодые березы, но они в первое же лето восстанавливаются от пня. Так может происходить несколько раз. Большинство березняков и берез в инопородных лесах порослевого происхождения.

Ствол березы хорошо защищен берестой от проникновения грибных инфекций, но при повреждении бересты быстро поражается гнилями. Довольно плотная нехрупкая древесина березы лучше древесины других таежных деревьев пригодна для токарных работ, для изготовления деревянных частей сельскохозяйственного, столярного и плотничьего инвентаря и гидролиза на получение фурфурола и кормовых дрожжей. Получаемый из бересты деготь создал славу этой породе. Береста используется для покрытия чумов, постройки легких лодок, изготовления емкостей для хранения жидкостей и сыпучих веществ. Березовые почки и лист обладают лечебными свойствами. Паразитирующий на березе дереворазрушающий гриб - косотрубчатый трутовик образует на ее стволах неспороносящие тела - чагу с активными лечебными свойствами.

Кроме двух широко распространенных в нашей области древовидных берез, в восточной ее части встречается береза каменная (В. Егтапи). Это дерево высотой до 20 м и толщиной до 90 см заходит в Иркутскую область только юго-западной оконечностью своего ареала. Растет она здесь плохо, не достигает предельных для нее размеров (не выше 10-12 м при толщине ствола до 20-22 см). Отличается от других древовидных берез темной, серой или бурой окраской бересты и отслаиванием ее, что создает "лохматость" стволов. Она произрастает в подгольцовом поясе гор в северной части Байкальского хребта, на Северо-Байкальском и Патомском нагорьях на каменистых осыпях. Древостоев не образует, а встречается единично и небольшими группами на каменистых осыпях и в зарослях кедрового стланика. Лесо-водственного значения не имеет. Ее очень тяжелая и твердая древесина может быть использована на специальные поделки, требующие большой прочности материала, наряду с древесиной березы Шмидта (железной березы).

На северо-востоке области у границы с Бурятией встречается береза шерстистая. Она очень мало отличается от систематически близкой к ней березы каменной, как это отмечается в специальных руководствах (Деревья и кустарники СССР, 1951). Поэтому М. Г. Попов (1959) указывает ее как каменную, а С. Я. Соколов и др. (1977) считают эти названия синонимами.

Не имеют лесоводственного значения выделяемые некоторыми специалистами (Попов, 1959) как самостоятельные виды эндемичные (произрастающие на очень небольшой площади) березы иркутская и байкальская. В настоящее время их считают (Соколов и др., 1977) подвидами или формами березы пушистой.

На всей территории Иркутской области произрастают две древовидные березы: повислая (Betula pendula) и белая, или пушистая (B. alba). Но типичных их форм здесь нет, а распространены весьма разнообразные гибриды этих берез. Их морфологические свойства зависят не только от сложного гибридного происхождения, но и от особенностей условий произрастания. В дренированных условиях на почвах легкого механического состава у них преобладают признаки березы повислой. В составе хвойных лесов, на медленно протаивающих почвах тяжелого механического состава и в условиях избыточного увлажнения преобладают признаки белой (пушистой) березы. Эти признаки не всегда и не во всем проявляются в потомстве.

На всей территории Иркутской области произрастают две древовидные березы: повислая (Betula pendula) и белая, или пушистая (B. alba). Но типичных их форм здесь нет, а распространены весьма разнообразные гибриды этих берез. Их морфологические свойства зависят не только от сложного гибридного происхождения, но и от особенностей условий произрастания. В дренированных условиях на почвах легкого механического состава у них преобладают признаки березы повислой. В составе хвойных лесов, на медленно протаивающих почвах тяжелого механического состава и в условиях избыточного увлажнения преобладают признаки белой (пушистой) березы. Эти признаки не всегда и не во всем проявляются в потомстве.